五月底的晨风微凉,我正匆匆奔赴一个品牌传播行业会场,手机猝然震动。师兄李凤臣的声音沉沉穿透耳膜:“王老师昨天仙逝了,享年九十五岁。”刹那间,周遭喧嚣皆成模糊背景,唯有这消息如冰锥刺入心口。我呆立原地,世界仿佛失却了声音与颜色——我的硕士研究生导师王兴华先生,那盏曾照亮我青春与学问的灯,悄然熄灭于尘世长河。无尽的追思奔涌而来网上配资114,汇成一句无声的叩问:那如灯般照我长行的身影,真的远去了吗?

一、南开岁月:春风化雨润无声

1989年初春,怀揣南开大学美学硕士复试通知,我初次踏上天津的土地。叩开南开大学西南村那间素朴寓所的门,迎接我的王老师,身姿清癯,眉宇间沉淀着岁月与学识凝成的温润光泽。他四川口音言语舒缓,流淌着不疾不徐的儒雅气度,身着旧时学者偏爱的中山装而非西装。清瘦的面庞上架一副黑宽边眼镜,那一刻,我心中模糊的中国美学意象骤然清晰——眼前这儒雅、温和、坚定的谦谦君子,便是中国美学最生动的化身。后来冬日里甚至能见到他身着军大衣、头戴棉军帽的身影。这略带时代气息的朴素装束,与他骨子里透出的古雅风骨形成一种超乎寻常的和谐对比。

当时老师家中尚有岳母同住,寿享高龄,他是出了名的孝道女婿。印象最深的是,有时我们去家中上课或请教问题,老太太正在里屋休息,老师便会竖起食指立在唇边,轻轻“嘘——”,同时眼神温柔而认真地指向卧室方向,无声地提醒我们放低声响。那份细心的体贴与对长辈的敬意,如同他治学一样严谨。

何其有幸,得以拜入先生门下,不仅亲聆教诲,更成为这个温暖家庭的常客。老师治学严谨认真,对学生要求近乎严苛。记忆深处,他为我批改硕士论文的场景尤为清晰。那是没有电脑打字的时代,先生伏案执笔,一字一句细细推敲,红笔圈点如疏梅映雪,那刚劲而秀逸的字迹至今仍烙印在我心底。每次踏入老师家门,他几乎都在那方书桌前伏案工作,神情专注。那时我未曾探究他在写些什么宏篇巨著,直至毕业后方知,那是他沥尽心血完成的《中国美学论稿》。出版后他曾送我一册,温和笑意中带着一丝俏皮:“你虽然不搞美学了,但还是需要美学思想的。”这话语,如明灯,悄然照亮了未来无数个选择的路口。《中国美学论稿》系统梳理了中国历代美学思想,而他倡导回归原著与史料扎实性,反对“做表面文章”或依赖二手资料,主张“文章最忌百家衣”,他对“学术求真”与“社会担当”的坚守,可以说也已经刻进了我的骨髓里。

先生亦擅丹青,笔下山水自成一格,墨韵悠长。他的摄影功力也源于深厚的国画修养,构图每每精妙如画。师母常留我在家中用饭,记忆里没有现成的沙拉酱,心灵手巧的师母便用鸡蛋等材料自制。我曾帮着打蛋,那手艺后来竟也传给了我。饭桌上,师母忙前忙后,而先生常常站在一旁静静观看,如同欣赏一幅精妙的生活艺术画卷,嘴角含笑,却从不插手。

先生与师母皆生于蜀地,先生说话舒缓如溪流,让初闻川音的我尚能辨其意蕴,此后我便能听懂川音,此为得了师傅的真传;师母却操一口清亮标准普通话。一次我们笑谈此事,先生哈哈大笑道:“女同志学话快些嘛!”那爽朗笑声倏然划破书斋的宁静,令我讶异又欣喜——原来先生儒雅温文的底色里,竟藏着如此一片未被岁月磨蚀的天真赤诚。

二、长明心灯:传承照旅程

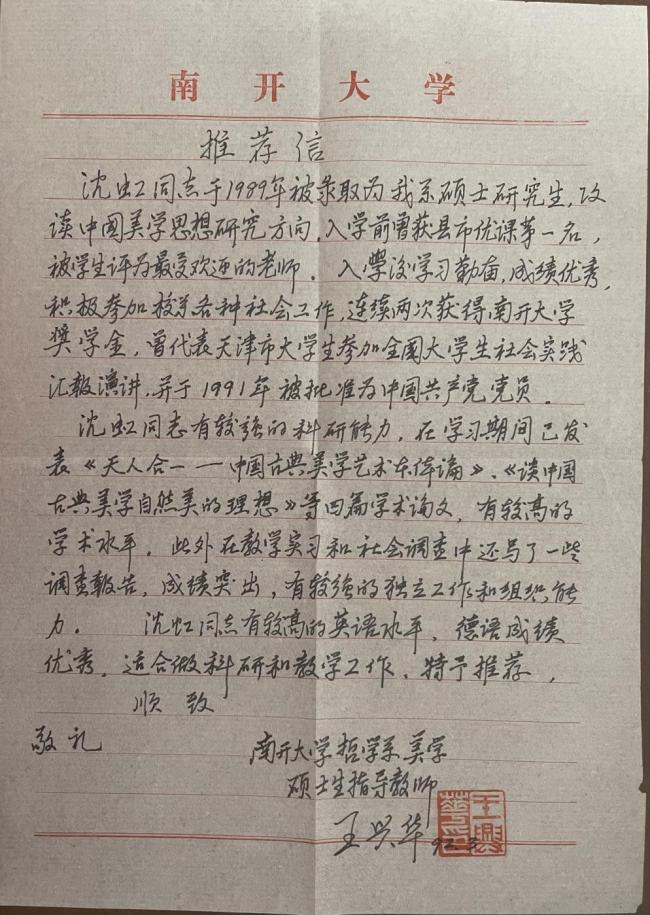

先生始终认定我属于书斋与讲台。他在推荐信中说我适合做科研和教学,可后来到了北京,我阴差阳错地进入了广告传播行业,在国际广告公司做起了文案创意工作。当他听闻我的职业时,眉头微皱,却仍面带微笑,用那慢条斯理的川味口音说:“你这不是异化了嘛!”

自2000年起,北大邀请我去客座教授文案创意,我欣然应允。此后我便启动了身兼实战与教学的“斜杠”职业生涯。2011年北大传播学博士毕业后,我正式执教中央民族大学,亦开始指导自己的研究生。冥冥中,这既是老师当年的期望,也是我内心深处一直渴望实现他期许的原因。当肩负起导师之责,我才真正掂量出当年先生交付于我的那份重量——认真、细致、耐心,这些品格如静水深流,由他传我,再由我传至新一代学子身上。凝望他们伏案的身影,我常恍然看见当年那个被先生目光温柔注视、学着打蛋、聆听“意境”之论、懵懂感知“虚”“实”之妙的自己。

师母已先一步远行。一次探望,她忆起我毕业前夕辞别的情景:他们伫立窗前目送,正值夏日,我戴着一副白纱手套。“不知是为时髦还是遮阳呢?”师母笑言。可当她说出这画面,我眼眶霎时温热——她记得的哪里是手套?分明是目光里那沉甸甸、化不开的惜别之情。

1992年,我二十七岁,作别南开。今年本命轮回,行将六十。三十三载光阴里,先生不仅授我立身之理,更深植我治学之方。他的期许和温和的话语,早化作血液里奔流的养分。无论身处品牌传播的风口浪尖,亦或立于讲台传授文案创意或整合营销,在面对“独特视角从何而来”的采访,我的答案从未改变:“源自我哲学的专业训练,源自我中国美学的学术根基。”前者赋予我方法,而先生,教会我如何转动思考的万花筒,于寻常中窥见万千气象。

三、亦师亦友:银发焕新辉

毕业后,京津虽近,相见却稀。几次探望,都留下温暖片段。1994年与爱人同往,先生悄悄问我:“你爱人做哪一行?”我笑答:“学医的,也‘异化’啦!”先生端详片刻,眼中闪过慧黠的光:“嗯,倒真像个医生模样!”其风趣如春风拂面。那次师母康健,小孙子绕膝嬉戏,阳光正好,合影中每个人脸上都洋溢着纯粹的笑意。

先生晚年,更是焕发新生,成了孜孜不倦的“银发学生”。年近九旬,他对微信兴致盎然。2018年国庆,我回南开探望,他孩子般提议:“来,我们玩自拍!”他拍一张,我拍一张,末了还认真点评:“你取的景,太散了。”他镜头里那张构图精妙的合影,竟成我们师生最后的凝望。加为好友后,他常将我朋友圈的会议合影点开细看,再细心截下我的单人照发回。若我说像素太低模糊,他便追问:“可有高清的?”待我发去,他再截图一次——这充满童趣的往复,暖意至今犹存。

他甚至追问:“MCN是什么?”营销传播领域这么专业的概念,他也要我耐心解释。一日,他发来微信运动截图,佯装嗔怪:“此为何物?为何总占领我的朋友圈?”得知我步数常居第一,他笑叹:“这些新花样,老夫不懂喽!”过几日又截图疑惑:“你怎从我榜首消失了?”我忍俊解释:“定是有人超过我啦!”还调侃他朋友圈里爱运动的人不多。

他不只关注,更乐于探讨。一次我转发一篇品牌虚实关系的文章,他留言:“良贾深藏若虚”,并缀以笑脸。我追问:“那‘实’为何物?”先生回曰:“实应是所藏之物,真实的存在。”谦称此乃一时之思。他以古老哲思点化现代品牌传播,精妙如斯!常想,若先生投身品牌传播此道,也必成大家。

如今,九十五载尘世路尽,先生已驾鹤远游。他一生澹泊安然,如静水深流,恰如他所解的“虚”与“实”——深藏若虚者,必有至真至纯的“实”蕴于心怀。先生之风,山高水长;先生之教,早已融入血脉,镌刻为生命的底色。这盏名为“师恩”的灯,虽在尘世悄然隐去其形,其光其暖,却注定将永恒地,照我长行。

恩师千古!

沈虹

北京大学新媒体营销传播研究中心研究员

中央民族大学传播学硕士研究生导师网上配资114

哈福资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。